懲りずに引き続きうちのブログらしいものを取り上げて参ります。

ハノイは首都という事もありまして博物館の類が充実しており、とても楽しめました。その中で今回ご紹介するのがこちら「ハノイ公安博物館」です。「自由に扉を開けて入って良く、無料」との看板を信じて中に入って行きます。

中に入ると公安職員のマネキンが出迎えてくれます。交通整理中の婦人警官の手が示す方を見てみると・・・

他の公安職員が待っておりました。どうやら男性職員はどなたも同じ顔の様です。最初からイイ味の展示です。

2階に上がるとハノイ公安の歴史紹介の展示物が並んでおります。歴代署長の紹介に

過去の制服の紹介に

おなじみプロパガンダポスターや過去の装備の紹介もあります。青いサイドカーは少し可愛らしいですね。

変わったところでは押収した武器の紹介や、ハノイで起きた有名な事件と犯罪者の紹介もありました。(日本人犯罪者のものもあり)

「もうイイ味の展示はないのだろうか・・・」と思っていると期待を裏切らず現れてくれました。再度マネキン登場です。

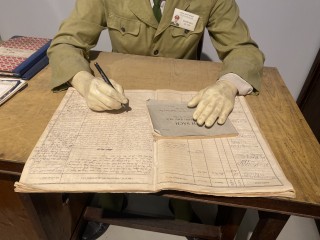

「仕事に対して献身的でなくてはなりません」との故ホーチミン主席の教えを掲げて、文官の仕事ぶりを表現しています。例によってこの男性も先に紹介した方々と同じ顔でした。

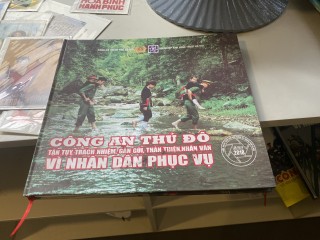

1階には売店がありまして、置物や飾りなどの公安グッズや写真集が売られていました。

ここまでざっとハノイ公安博物館の紹介をしてまいりましたが、何よりも驚いたのは私の見学中、この空間には他に誰も居なかったことです。何度も「すみませーん」と(ベトナム語で)呼びかけてみたのですが誰も出てきませんでした。当然売店でも何も買うことは出来ず。防犯カメラは付いていると思いますが無防備過ぎる気がします。「公安博物館だし、器物損壊や窃盗などの犯罪は出ないだろう」という考えなのでしょうか。しかし落ち着いて見学できたので良しとしたく思います。

帰ろうと思い、出入口に向かったら「WELCOME」との泥除けマットが逆向きでした。こんなところでもイイ味を出しています。

ハノイ公安博物館は結構な珍スポットでした。有名スポットであるホアロー収容所跡のすぐ近くにありますし、ついでに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。